最近、Ableton LiveやFL StudioなどのDAWでも、AIによるステム分離機能が一般的になってきました。ボーカルだけを抜き出したり、ベースを分けたりと、音楽制作の方法がどんどん柔軟になっています。

そんな流れの中で登場した Drumclone(RARE/DSP) は、一見AI的なツールのように見えますが、実際には少し違います。

これは機械学習ではなく、音を解析して再合成(Resynthesis)することでドラムを再構築するDSP技術を使ったプラグインです。AIのように“学習済みモデル”で推測するのではなく、入力された音そのものを数学的に再設計して「キックらしい音」を作り直します。

RARE/DSPとは

開発元の RARE/DSP は、少人数による実験的な音響開発チームで、「experimental DSP tools and audio research project(実験的DSPツールとオーディオ研究プロジェクト)」を名乗っています。

商業的な製品というよりも、音響技術の研究成果を共有する目的でツールを公開しており、Drumcloneもその一つです。

現時点では キック専用の再合成モデル(kick/ada.1) が実装されており、他のドラム要素は今後のアップデートで追加される可能性があります。

インストールは少し手間がかかる(Macの場合)

まだベータ版ということもあり、macOSではインストールに少し注意が必要です。

RARE/DSPはAppleの公認デベロッパー署名を持っていないため、初回起動時にGatekeeper(セキュリティ機能)がブロックします。

そのままでは実行できないため、以下の手順で安全に許可を与えましょう。

-

ダウンロードしたZIPを展開し、フォルダ内の「REQUIRED_SETUP.command」を見つけます。

-

そのファイルを右クリック(またはControl + クリック)→「開く」を選択します。

-

「不明な開発元のため開けません」という警告が出た場合は、「このまま開く」をクリックします。

-

ターミナルが自動的に起動し、数秒で設定が完了します。

-

次に、同じフォルダ内にある「Drumclone.vst3」ファイルを、Macのシステムフォルダ内にある「/Library/Audio/Plug-Ins/VST3」フォルダへコピーします。

-

Finderのメニューから「移動」→「フォルダへ移動…」を選び、上記パスを入力すればすぐアクセスできます。

-

コピーが終わったらDAW(Ableton LiveやLogicなど)を起動し、プラグインフォルダを再スキャン。「RARE/DSP」または「Drumclone」と検索して表示されれば成功です。

最初の一度だけ少し手間がかかりますが、この作業を済ませれば以後は問題なく起動します。

Windows版は通常のインストーラーが用意されているため、Mac特有のGatekeeperまわりだけ注意すればOKです。

実際に使ってみた印象

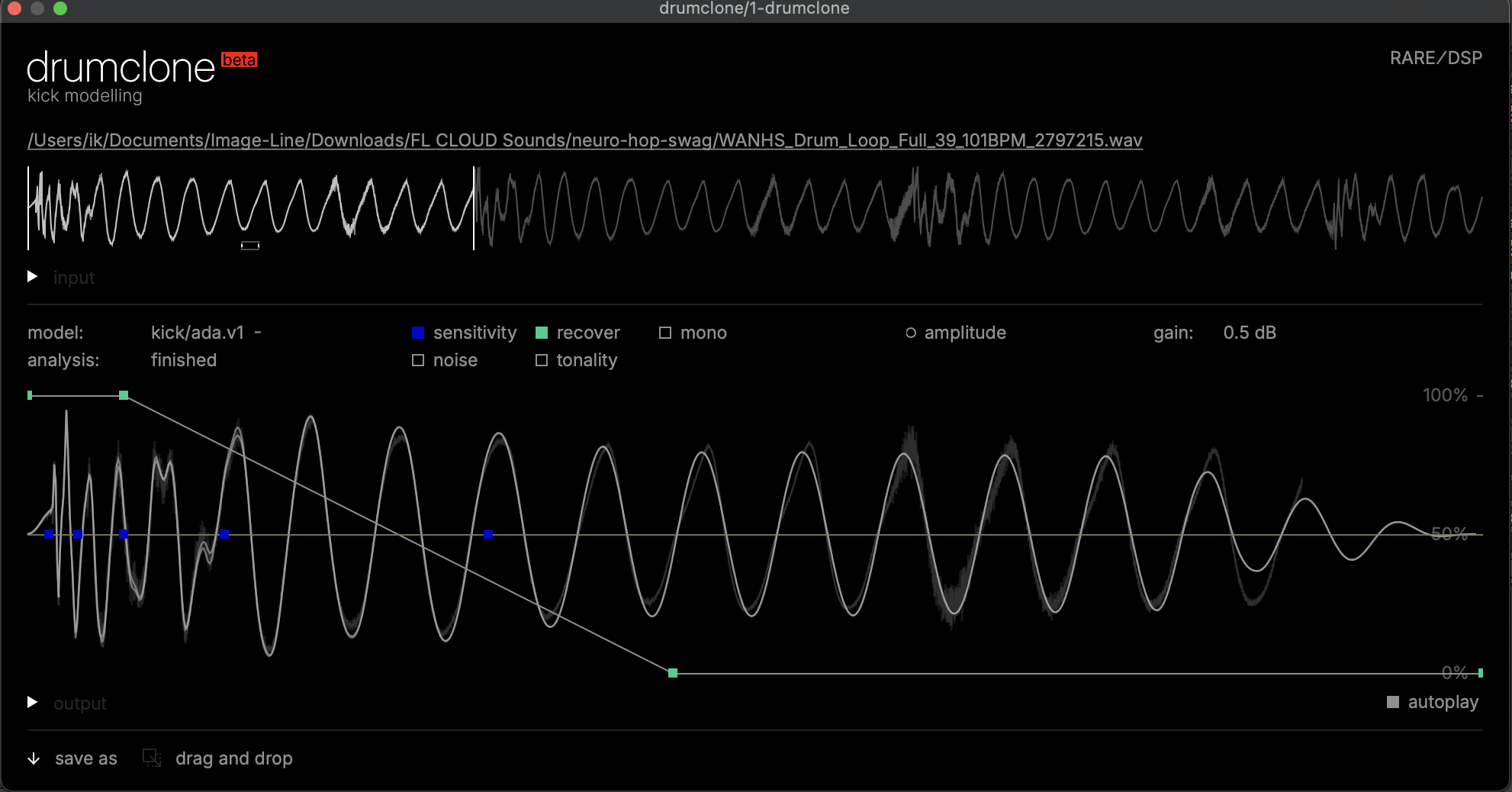

オーディオファイルをプラグインにドラッグ&ドロップすると、Drumcloneがキック成分を自動解析して再構築します。

トランジェント、ボディ、ノイズなどの要素を個別にコントロールでき、アタックを強調したり、余分な響きを整理したりといった調整が可能です。

プラグインのインターフェースには Input と Output の再生ボタンが用意されており、

それぞれを押しながら聴き比べると、処理前と処理後の違いがすぐにわかります。

入力音では周囲の楽器や残響が混じっていたものが、出力側ではキックの芯がくっきりと浮き上がるのが確認できます。

実際に試してみたところ、EQで抜いたような不自然さが少なく、録り直したようにクリーンなキックが得られました。

もちろん、結果は元の録音状態に大きく左右されます。音数の多い楽曲、低域が潰れているミックスやリバーブの強い音源では精度が落ちるものの、素材が良い場合は非常に自然な再構築が可能でした。

使い方の広がり

サンプルループからキックだけを抜き出して自分のリズムに組み替えたり、自分で録音した生ドラムの中からキックを抽出して新しいキットを作り直したりと、応用の幅は広いです。

単に音を分離するのではなく、素材を整理してもう一度“自分の音”として組み立て直す感覚に近い。

従来のEQやゲート処理では難しかった部分に、より柔軟なアプローチができるようになった印象です。

調整が終わったサウンドは、ドラッグ&ドロップでそのままDAWへ送ることができます。

たとえばAbleton Liveでは、プラグインから直接アレンジビューにドラッグして新しいオーディオクリップとして配置。

その後、必要に応じてCommand + J(クリップを統合)しておくと、ひとつのまとまったサンプルとして扱いやすくなります。

さらに、クリップを右クリックして「ブラウザーに表示」を選ぶと、Abletonのブラウザー上でそのファイルが確認できます。

そこで「類似ファイルを表示」を使えば、Core Libraryやプリセットの中から似たトーンのキックやドラムサンプルを自動で探すことも可能です。

Drumcloneで生成した音を出発点に、Ableton内で“音の探索”を広げていけるのはとても便利です。

DJソフトへの応用も見えてくる

Drumcloneのような再合成技術は、将来的にDJソフトやライブパフォーマンス環境にも応用されていくかもしれません。

もしこの処理がリアルタイムで動作するようになれば、DJミキサーのEQを操作する感覚で「キックだけ残す」「スネアだけ抜く」「ボーカルだけ生かす」といった、より精密なリミックスが可能になるでしょう。

単なる周波数操作を超えて、音の構造そのものをコントロールできるようになったとき、デジタルDJやライブリミックスの表現はさらに進化するはずです。

まとめ

Drumcloneは、AIツールのように見えながらも、実際には音響信号処理による再合成技術を使った新しいタイプのドラムツールです。

まだβ版でありながら、素材によっては驚くほど自然なキック再現を実現しており、分離と再構築のあいだにある“第三のアプローチ”を感じさせます。

録音素材を自分の手で再構成し、サウンドを再定義する――そんな実験的な試みとして、今後の発展が楽しみです。

コメントを残す